年齢など絞り込みでるようになりました。苦しみを乗り越えた人たちの妊娠報告...

通常、体外受精では卵をたくさん採取するために、自然周期よりも卵巣を過度に刺激します。その方法には様々なバリエーションがありますが、現在ではゴナドトロピン周期(hMG-hCG)が主流を占めています。

しかしPCOS症例においての最大の問題点は、OHSS(卵巣過剰刺激症候群)や多胎妊娠のリスクが高いということです。PCOSの人がゴナドトロピン療法を行なうと、卵巣刺激が強いため「OHSS」の発症頻度が高くなってしまうのです。

PCOSの人が排卵誘発剤(hMG)を続けて打つと、卵巣に20個から30個、ときにはそれ以上の卵胞が発育します。その状態でhCG(排卵、受精を助けるがOHSSの原因となる)を投与するのですから、OHSSの可能性が非常に高くなってしまうのが分かるでしょう。

*hMGではLH含有量の少ないFSH製剤が基本となる

そのため、PCOSの人の体外受精では、医師の技量と工夫が重要になってきます。そして通常よりも慎重に経過を見ていく必要があるのです。

PCOSの人が体外受精を行なう場合に、まず考えなければならないことは、リスクを軽減するために発育卵胞数を可能な限り少なくすることです。採取する卵は「量より質」、まさにこの言葉に尽き、このあたりが医師の技量にかかってくるのです。

何度も説明していますが、PCOS症例において卵巣刺激を行なう場合、OHSSのリスクを軽減することが何より大切になります。そのため排卵誘発をマイルドにするためクロミフェン周期やメトホルミン療法が選択されることもあるでしょう。(GnRHアゴニストを使わない)

しかしPCOSには、これらのマイルドな卵巣刺激法が無効な排卵障害の人も多いはずです。そんなときにはOHSSのリスクを抑えながらの、ゴナドトロピン療法(FSH製剤)が選択されていきます。

少量漸増法、少量漸減法、用量固定法、GnRHアゴニスト併用法、FSH-GnRH律動投与法、GnRHアンタゴニスト併用法などがありますが、ここではPCOS症例で特に有効だと思われる、少量漸増法とGnRHアンタゴニスト併用法について説明してみます。

FSH製剤(フェルティノームPなど)を、少量から徐々に増やしながら卵胞の発育させていく卵巣刺激法です。月経周期の3~5日目あたりより、75単位のFSHを7~14日の間、連続で投与していきます。7日間連続して投与しても卵胞の発育を見られない場合、7日ごとに37.5単位ずつ投与量を増量していきます。

ただし少量漸増法によって卵胞の数が育ちすぎた場合は、hCGをキャンセルしたり、出来た卵胞をすべて吸引することもあります。周期をキャンセルする卵胞の数は施設によって違いがありますが、16ミリ以上の卵胞が4つ以上あれば、hCGの投与はキャンセルするべきだと考えられています。

2006年の秋に発売され出した「GnRHアンタゴニスト(セトロタイド)」という新しい薬が、PCOSにおいて発育卵胞数を調節できる可能性があると考えられています。

GnRHアンタゴニストは、まだ日本では発売されたばかりで、臨床的報告が待たれています。しかしGnRHアンタゴニストは発売開始される前から注目をされていた薬で、海外から輸入して使用している病院もあったようです。

GnRHアンタゴニストは従来の体外受精で使用しているGnRHアゴニスト(点鼻薬)と同様に排卵を抑制する作用がありますが、hMGの投与量が少ないことからOHSSの発症率が低くなると考えられています。

一般の体外受精においては、卵胞の直径が15~23ミリ程度で採卵すると妊娠率が高くなることが知られています。しかしPCOS患者が過排卵刺激を行なうとOHSSの危険性が高いことから、まだ成熟しきっていない「未熟卵」を使った体外受精が考えられています。

この方法こそが未熟卵体外培養(成熟)(IVM:in vitro maturation)です。IVMの歴史的には1994年に「Trounson」らによって初めての未熟卵子からの妊娠が報告され、日本ではそれから6年後の2000年に臨床応用に踏み切り、わが国初めての妊娠に成功しています。

IVMを分かりやすく説明すると、卵胞の成長過程で採卵をしてしまい、体外で成熟させるというものです。その後にICSI(卵細胞質内注入術)によって受精させ、通常のIVFと同じようにET(胚移植)を行なうのです。

ただIVMの方法はまだまだ研究段階のものが多く、今後にどのような方向に進んでいくかは専門家たちの間でも多くの意見があるようです。未熟卵子の採卵時期、ホルモン投与の仕方、ICSI、培養液、ET時期など、今後の研究成果の報告が待たれています。

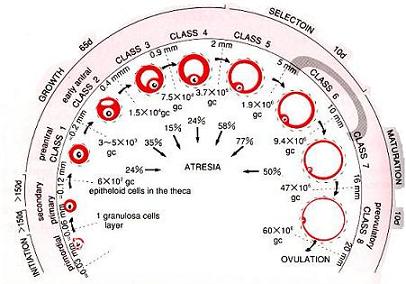

未熟卵を採取する大きさにも複数の意見がありますが、class6のGV期の卵子をターゲットとすることが多いようです(参考図)。以前は「GV期の卵を体外成熟させても妊娠を成立させるのは難しい」と考えられていましたが、近年では多くの成功例が報告されているようです。

*参考図 IVM-IVFで採取する未熟卵子(今日の不妊診療から引用)

IVMの最大のメリットは、何と言ってもOHSSの危険を回避できることです。そしてもう1つ、IVMは通常のIVFに比べて応用が利くということに注目してみてください。

通常の体外受精では一旦採卵周期を決めてしまえば、それまでに連日のように薬を服用したり筋肉注射を打ったりします。そうなってしまえばそれまでの努力は無駄にしたくはなく、採卵時にキャンセルすることはとても難しくなります。

しかしIVMでは体内で卵を育てなくてもいいので、一定時期にいい質の未熟卵が認められなければ容易にその周期をキャンセルすることが出来るのです。IVMでは通院回数、費用面、治療ストレスなどの面では、通常のIVFより、はるかに患者の負担が軽減されています。

それに加えて卵巣内の小卵胞を吸引することで、PCOSの原因の1つと考えられるアンドロゲン(男性ホルモン)を含んでいる卵胞液を除去できる可能性があります。

まだまだIVMは応用段階ではありますが、IVM-IVFが今後のARTの主流に代わっていくと考える専門家も多いようです。

多嚢胞性卵巣症候群 体外受精 採卵 卵巣 ゴナドトロピン療法 OHSS 多胎妊娠 HMG 卵胞 HCG LH(黄体化ホルモン) FSH クロミフェン メトホルミン療法 GnRHアゴニスト 排卵障害 GnRHアンタゴニスト フェルティノームP 排卵 IVM-IVF ICSI ET アンドロゲン ART

←こんな基礎体温表を簡単に作成。面倒な登録なし。オートセーブ機能付き

妊娠初期の流産

確率は15%程度と言われ、原因のほとんどは染色体異常など

便利チェック帳

あなたに変わってチェックする便利帳...

初めての不妊検査、治療

始めての不妊治療。病院選び、検査内容、心得など

犬の日カレンダー

該当3ヶ月分の戌の日カレンダー。もし妊娠してたら戌の日はいつ?

妊娠できたよ!

苦しみを乗り越えた人たちの妊娠報告...

不妊用語辞典

不妊治療中などに難しい言葉と出会った時に便利

妊娠超初期症状(体験談)

メッセージなど参考になることがいっぱい...

妊娠2か月

妊娠2ヶ月に関わる出来事を1週ごとに...